邪馬台国阿波説とか、前々から興味があり、YouTubeでもそれが取り上げられている動画を見ていた。先日、TOLAND VLOGが阿波古事記研究会の方と徳島の古事記と関係のある場所を巡ったYouTube動画を見た。せっかくなので現場を見に行ってきた。古事記は阿波で完結するんじゃないか?

上一宮大粟神社

神山町神領

いかにも神の領域という地名。

ここは最近行ったので、今回はパス。最近行った写真を挙げておく。

アマテラスとスサノオが誓約「うけい」を行った場所。

その後、スサノオが暴れたので、閉じ込めた?

閉じ込めた場所の地名が鬼籠野(オロノ)。鬼を籠に閉じ込める。

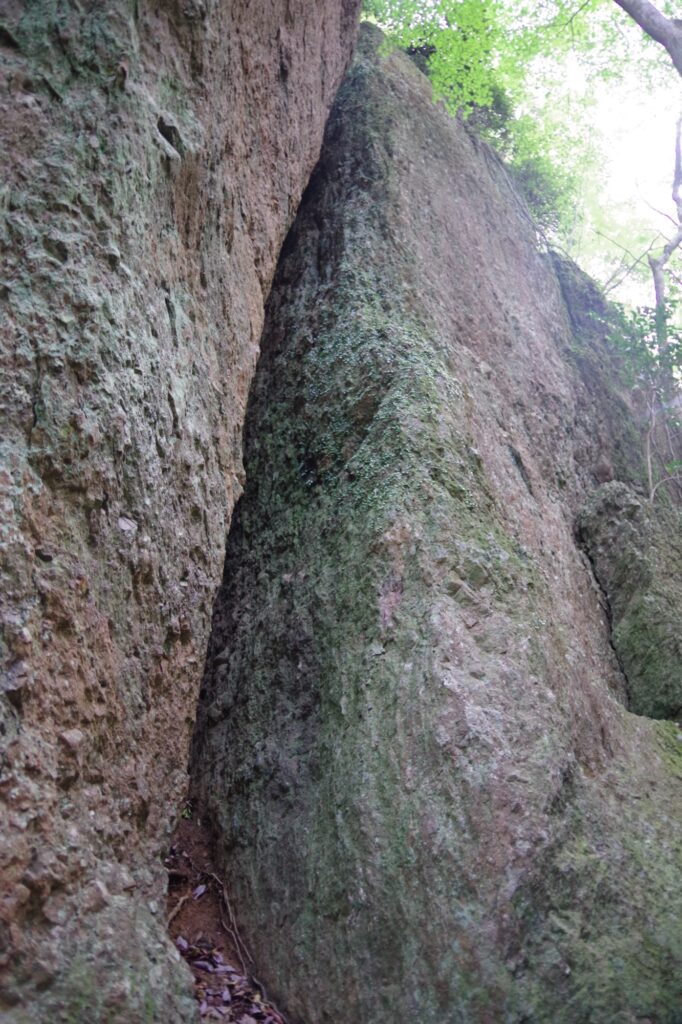

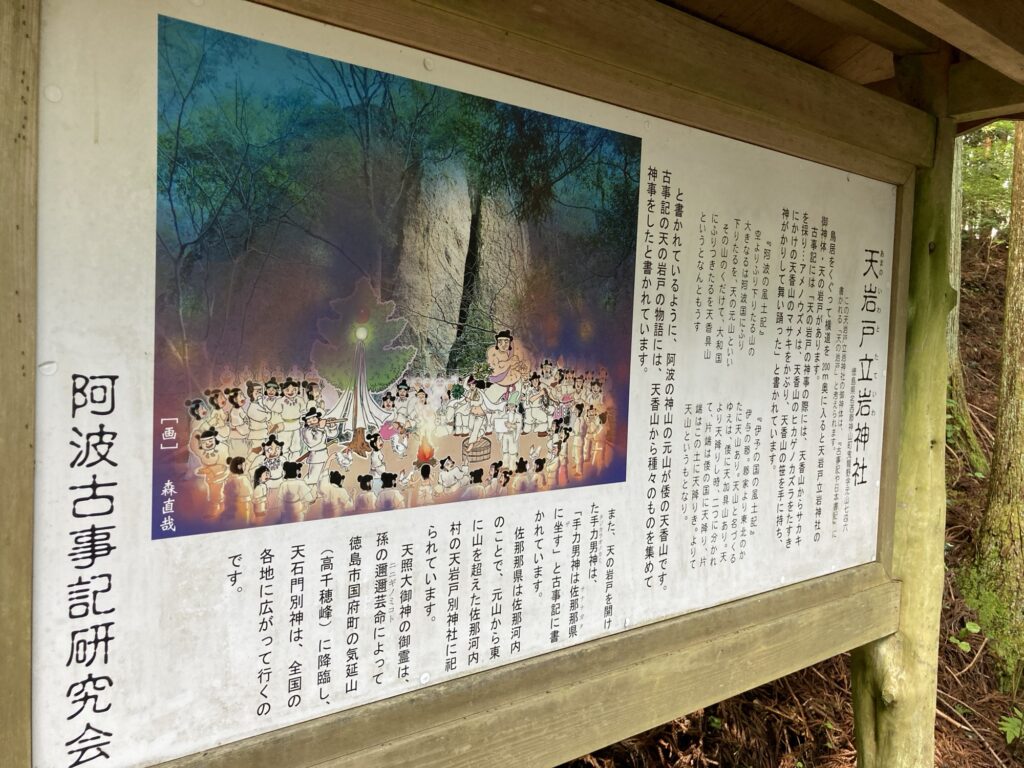

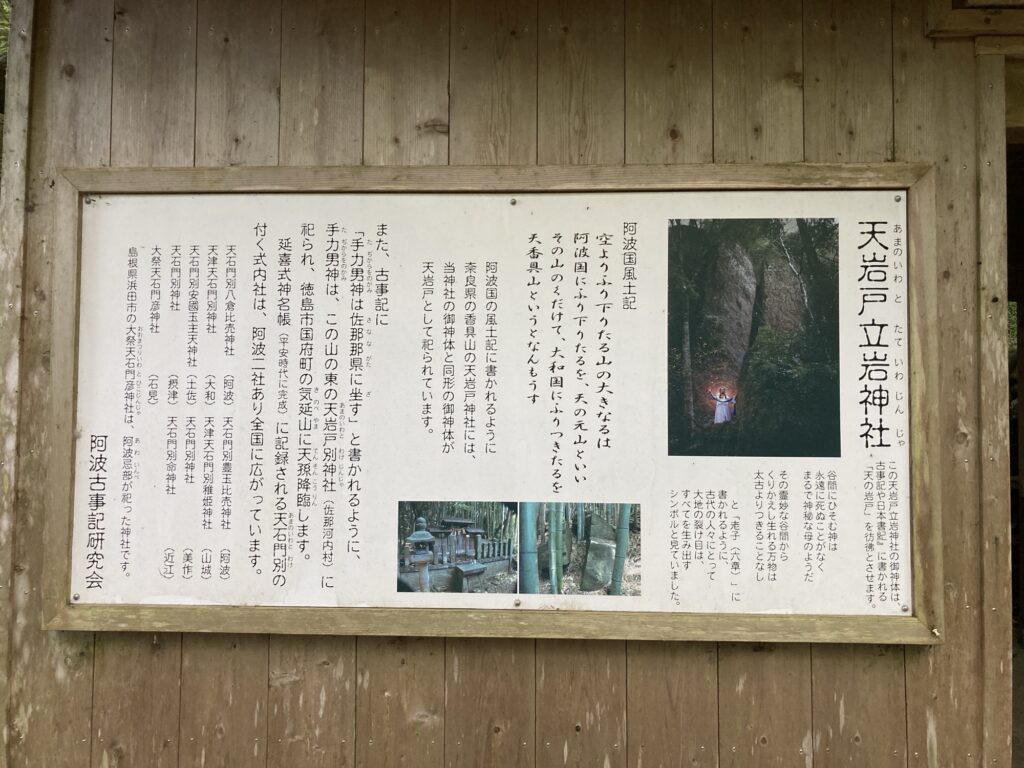

天岩戸立岩神社

神山町鬼籠野元山

かなりの山奥。神山から大川原高原に行く途中に入り口がある。

モザイクが要るんじゃないかというほどの女陰状の巨石。

これが天岩戸とのこと。

戸(ト)って、外陰部を意味する「ホト」のことらしい。岩のホトでイワトか。

ここを元山といい、神山の元山が倭の香具山で、ここから砕け散ったのが奈良の天香山、ということらしい。

天岩戸別神社

佐那河内村上

大川原高原の中腹。天岩戸立岩神社から最短距離で行こうとしたら、カプチーノでは無理そうな道を案内されてしまい、別のルートを選択。いずれにしてもカプチーノでは厳しかった。

天岩戸を開けた手力男が祀られている。

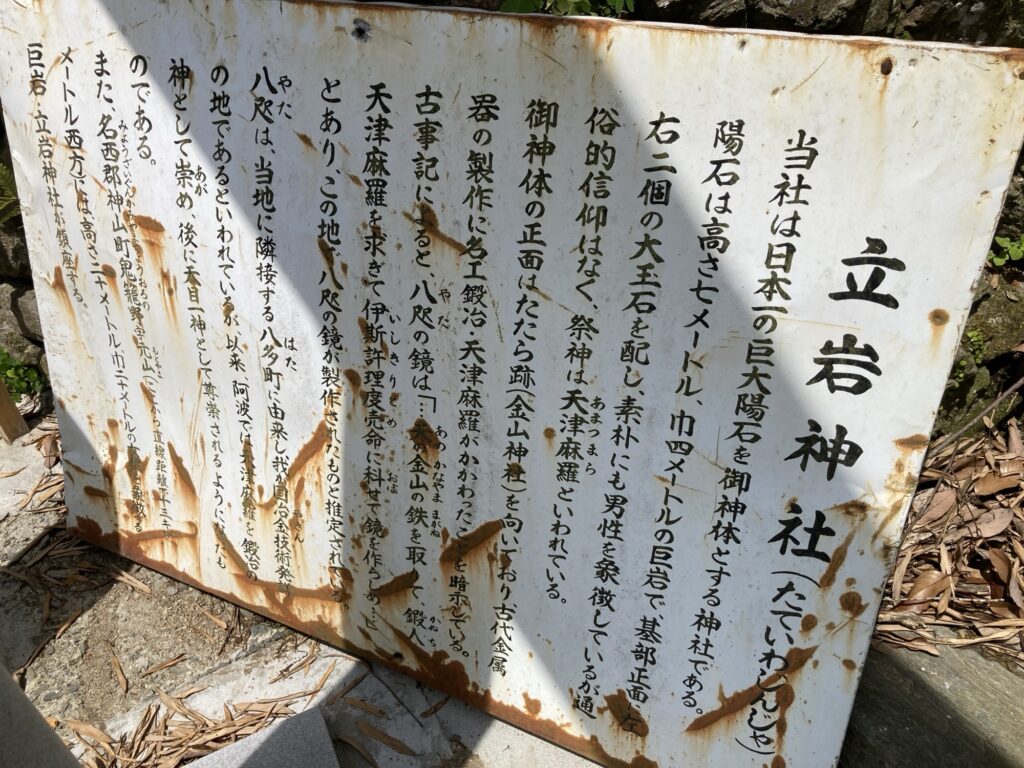

立岩神社

徳島市多家良町立岩

タタラ 古代金属器の製作がされていた地域。タタラ→タカラ

タタラをしていると片目が潰れて、一つ目になるということで、天目一神として祀られたらしい。

天津麻羅(アマツマラ)が祭神。

三種の神器の八咫鏡は、天津麻羅が作ったと古事記に書かれているので、この地域で作られた可能性がある。

生夷神社(いくい)

勝浦町沼江田中

事代主=えびす を祀る神社

コトシロヌシはオオクニヌシの子で、国譲りの誓約をした。

近くを流れる勝浦川は鮎釣りが盛ん。コトシロヌシも鮎釣りで占っていたのかも。

コトシロヌシが、鮎占いで、神様のお告げを伝えていたのか。

この次、オオクニヌシを祀る八桙神社へ。

八桙神社(やほこ)

阿南市長生町

長国を支配していたオオクニヌシを祀る神社。

長国=出雲

オオクニヌシの子に、コトシロヌシとタケミナカタがいて、コトシロヌシは先ほどの生夷神社、タケミナカタは石井町の多祁御奈刀弥神社に祀られている。

古烏神社

阿南市宝田町

祭神はコトシロヌシの娘のシタテルヒメまたはトヨアシタケヒメ。

またここでもコトシロヌシにつながっている。

カラスといえば、八咫烏が連想されるが、関係あるのか?

勝占神社

徳島市勝占町

オオクニヌシを祀ったとのこと。

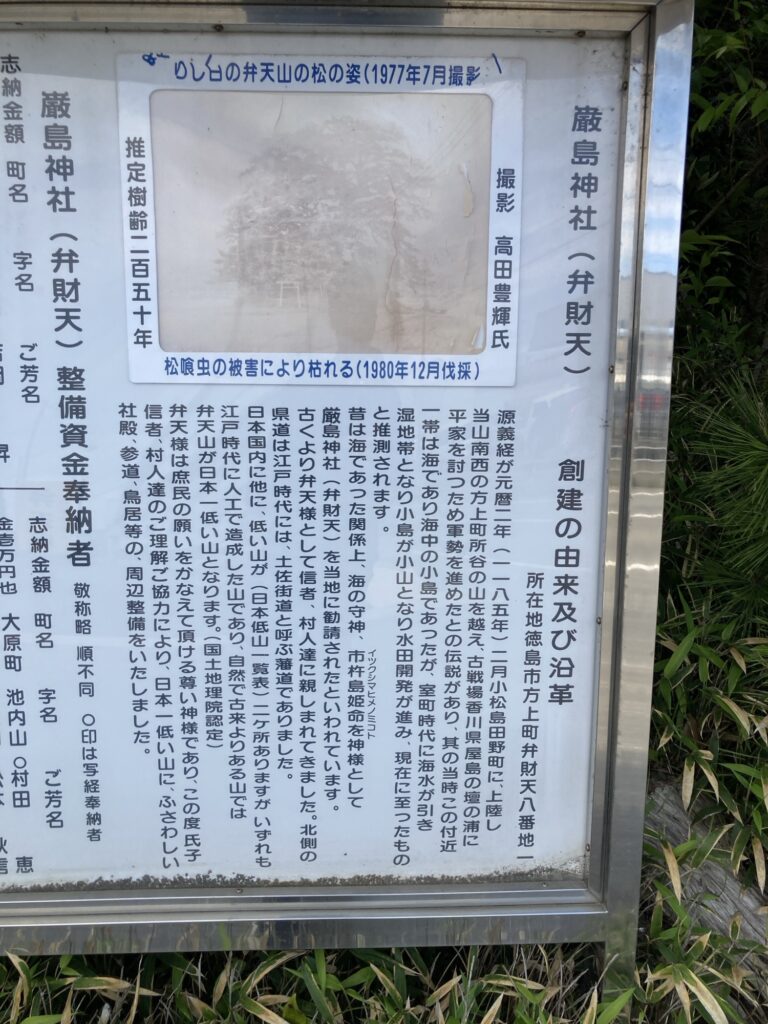

弁天山(厳島神社)

徳島市方上町弁財天

イツクシマヒメ(イチキシマヒメ)=弁財天

アマテラスとスサノオのうけいにより生まれた神。

この辺りは海だったので、この弁天山は島だったし、向こう側に見える眉山は岬だった。

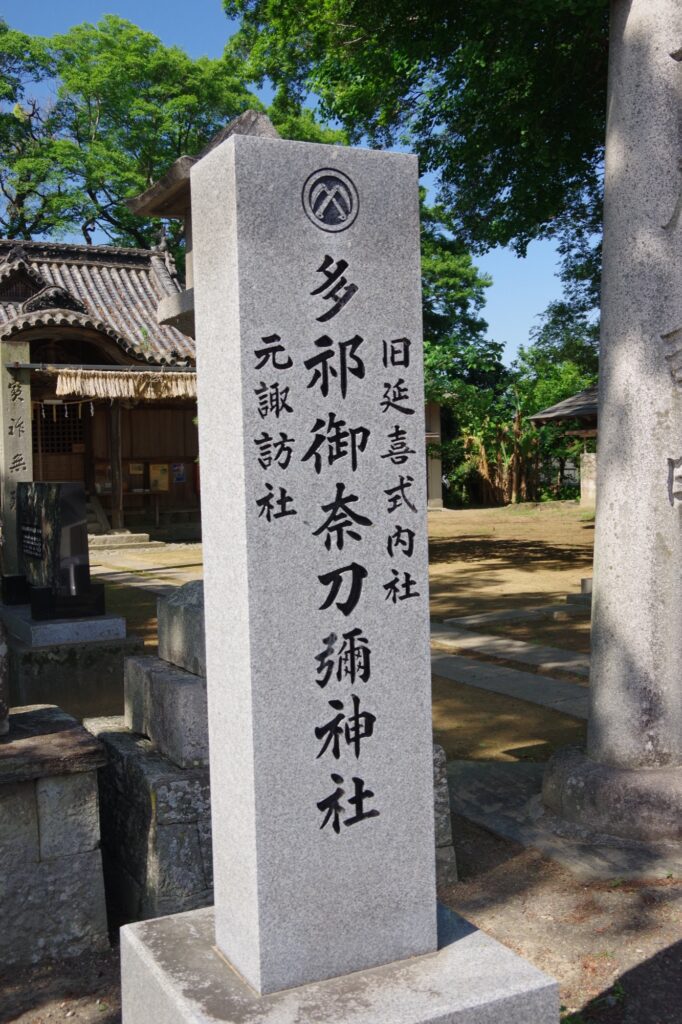

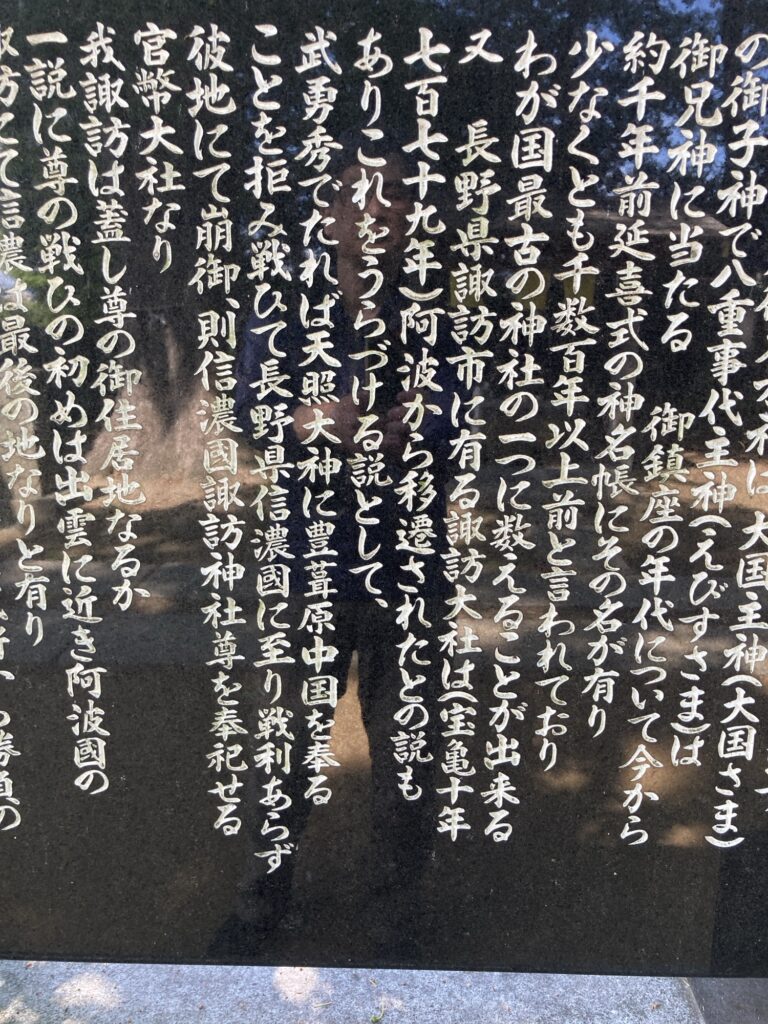

多祁御奈刀弥神社(タケミナトミ)

石井町浦庄字諏訪

長野県の諏訪大社は阿波から移遷されたと記録されている。

タケミナカタはオオクニヌシの子。

タケミナカタを祀る諏訪大社の元が阿波なら、オオクニヌシも、その祖先も阿波。

邪馬台国

魏志倭人伝に書かれている邪󠄂馬臺國を邪馬台国=ヤマタイコクとしているが、邪馬壹国の書き間違いで、ヤマトコクと読むのなら、ヤマタイコクは存在しない。日本の歴史書に存在しない理由はここにあるかも。

ヤマト=山門 山が迫って閉じている地形 岩戸のように、山と山に切れ目が入っている地形

吉野川から見る、こういう風景の西側(美馬のあたり)ということ?

古事記の登場人物、舞台が阿波にあるなら、ここがヤマトであり、やがて奈良の方へ遷都していった?