埼玉古墳群に行ってきた。

行田市にあり、9基の大型古墳が群集している。

9基の内訳は8基の前方後円墳と1基の円墳。

中でも、1968年に発掘された稲荷山古墳からは金錯銘鉄剣が出土し、出土品が国宝に指定された。

この鉄剣には文字が書かれており、鉄剣の作られた年が「辛亥」と書かれている。辛亥の年はおそらく西暦471年と考えられている。

また、ワカタケルの名前が登場する。ワカタケルは雄略天皇だ。この埋葬者ヲワケは雄略天皇に仕えていた、という内容が書かれている。

雄略天皇はヤマトの首都にいるはずなので、おそらく埼玉ではないだろう。

稲荷山古墳の隣にある将軍山古墳の石室に、房州石が使われていたとのこと。

120kmも離れたところからわざわざ運んでくるということは、写真中の説明にも書かれているように、房総との深いつながりがあったと考えられる。

関東地方の前方後円墳の分布を見ると、房総の富津に古墳群がある。おそらくこの地域とのつながりがあったのだろう。

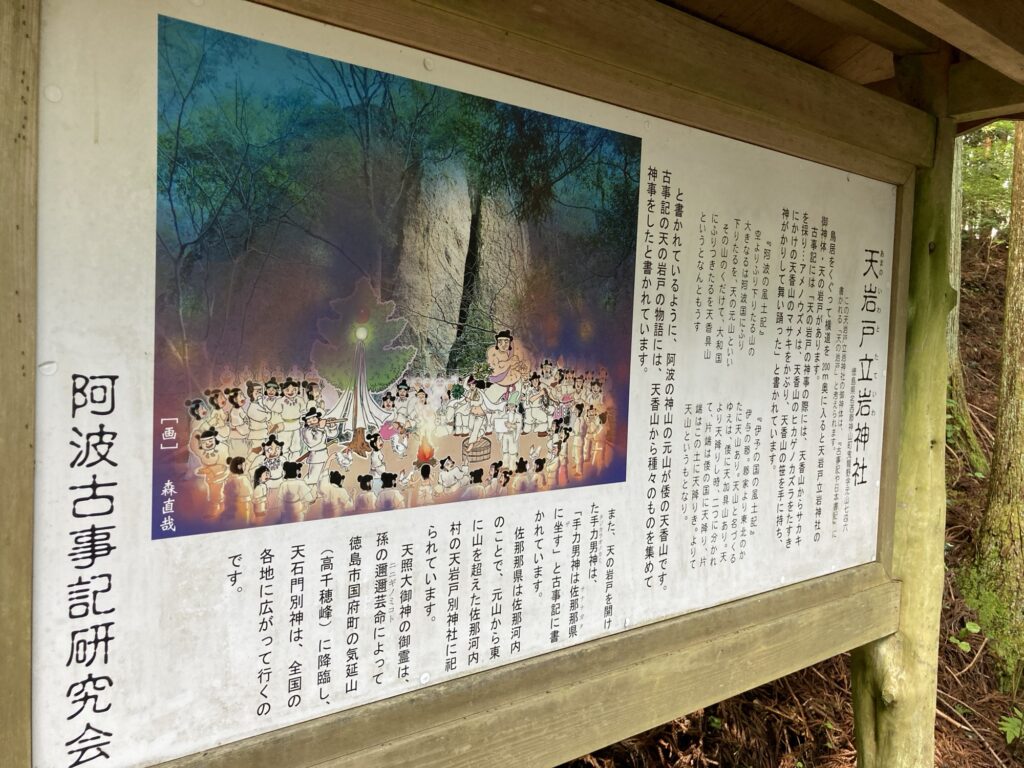

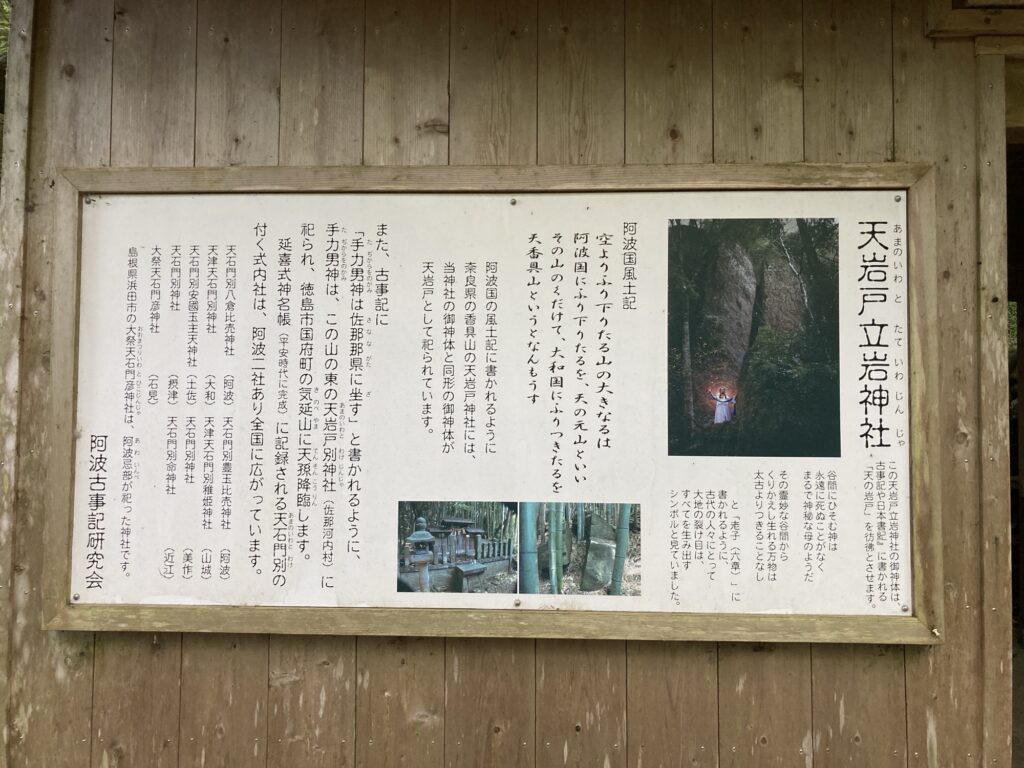

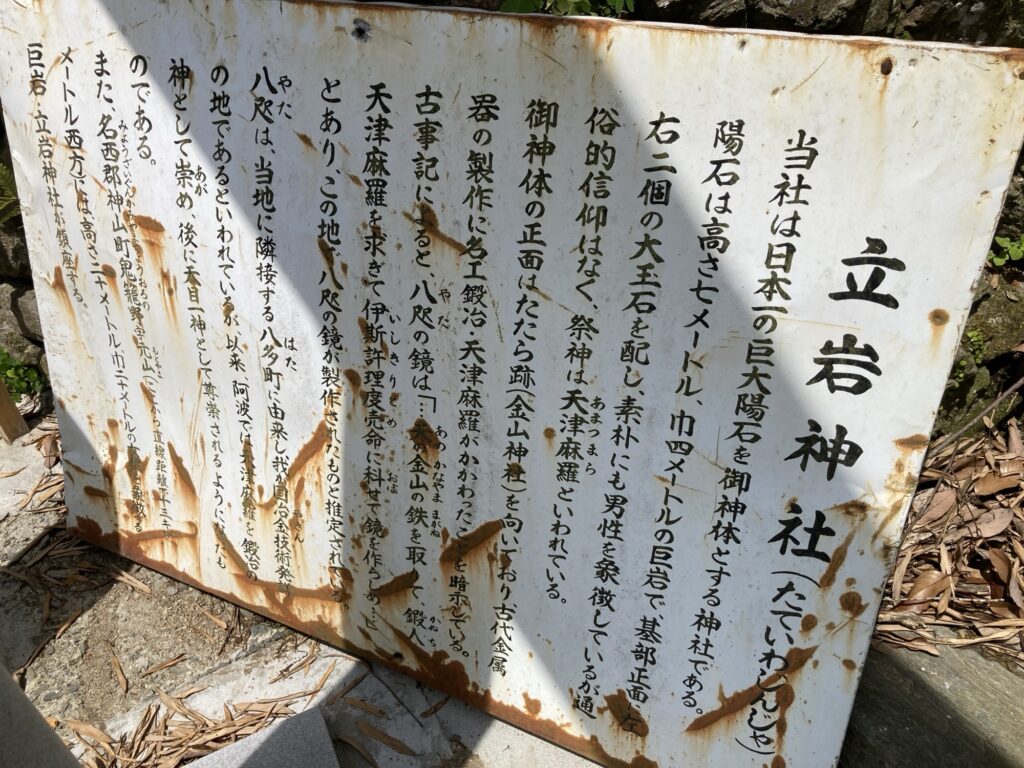

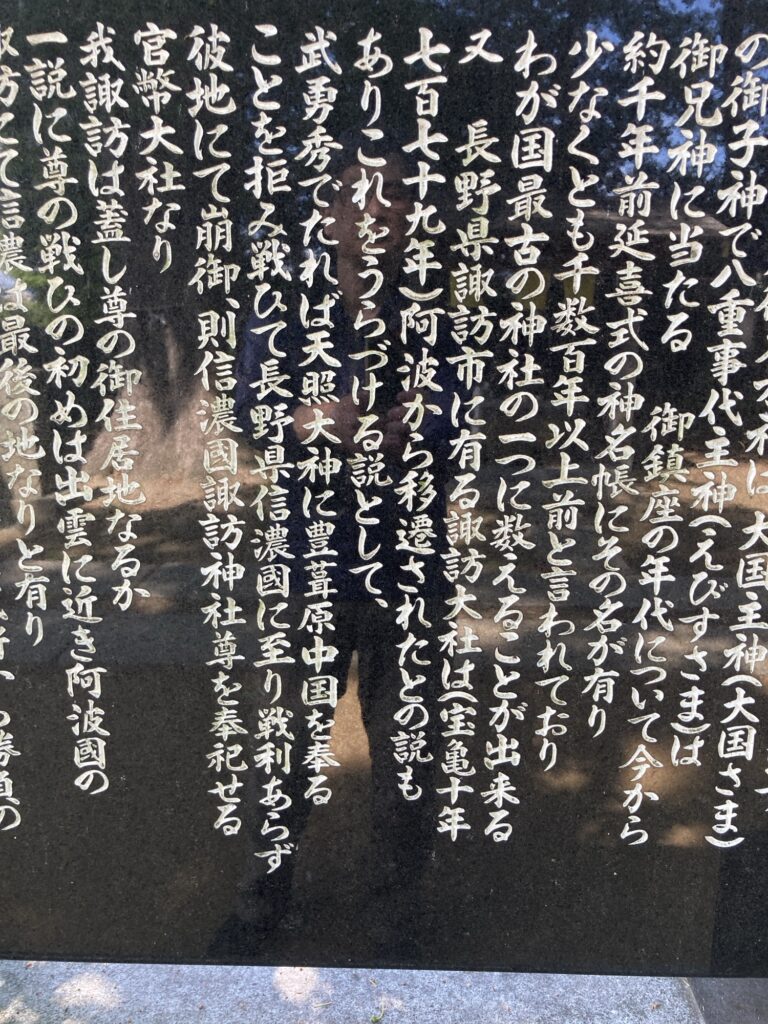

房総、つまり安房といえば、阿波忌部が開拓したと言われている。

YAMAPのモーメントにも書いたが、神武天皇とともに活躍した天富命(あめのとみのみこと)が阿波から安房に渡って開拓した。つまり、神武天皇は阿波にいて、最初のヤマト政権は阿波にあったということだ。

ということは、神武天皇の時代から阿波-安房のルートができていて、雄略天皇の時代には、ヤマト政権と埼玉のルートができたいたということなのかもしれない。

阿波の前方後円墳の年代はこの図のとおり、西暦250〜420年くらい。

これを見ると、奈良の大和の前方後円墳は西暦250〜600年くらいで、阿波と始まりはほぼ同じで、西暦420年以降は大和のみになっている。ということは、阿波(ヤマト)と大和は同じ政権で、その後、大和に移ったと考えられる。

ということは、埼玉の古墳の時代、西暦400年代後半には、大和に政権が移っていたと考えられるので、雄略天皇の時代には大和と繋がっていたのかもしれない。

埼玉より前に、群馬に前方後円墳があったのが興味深い。阿波忌部は関東一帯を開拓していったのだろう。

ところで、稲荷山古墳の展示で埋葬のされ方が図解されていた。

鏡と勾玉と剣って、三種の神器だよね。

つまり、埋葬者ヲワケは天皇と密接な関係があるのかもしれない。